Lo digo sin rubor: lloré el día en que murió Hugo Pratt. Era la primera vez que sufría una pena sincera y familiar por alguien a quien no había conocido de nada. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Vi una vez a Hugo Pratt en la librería Totem, de Madrid, en los Bajos de Aurrerá, aquel faro pionero del cómic que encendió el también desaparecido, y grande, Mariano Ayuso. Pratt firmaba ejemplares de Corto Maltés en Siberia, y yo era un chaval que estaba allí por casualidad, sin saber quién era Hugo Pratt, ni Corto Maltés, ni nada. Por entonces ya me molaría Richard Corben, y empezaba a descubrir a Moebius. Nos miramos Pratt y yo un rato, en completa extrañeza. Quizá reparó en mí porque yo era el único que no llevaba en la mano un cómic suyo para que lo firmase. Yo lo miraba intrigado, pensando quién podría ser y si el entusiasmo de los concurrentes podía justificarse por aquellos dibujos tan desnudos y esquemáticos. De haber tenido las seiscientas pelas que costaba el volumen, lo habría comprado por evitar aquella vergüenza. Ni sabía él, ni sabía yo, que aquel adolescente calladito que lo miraba sin entender nada iba a comenzar aquella misma tarde a leer Ana de la Jungla, un libro de Pratt que me prestó mi amigo Juan Luis Cobo. Que en breve seguiría con Corto Maltés, y con toda su obra impresa. Y que algún día lloraría ese chico, ya mayor, al darse cuenta de que se habían acabado para siempre Ana de la Jungla, Corto Maltés, Cato Zulú, Ticonderoga, Fanfulla de Lodi, Los escorpiones del desierto, y tantas aventuras de tinta poderosa y personajes templados e inolvidables.

Hugo Pratt es un ser legendario, una referencia inexcusable en la historia del cómic, un clásico, un gigante. No me podía creer que tratasen de resucitar a Corto Maltés dos artistas con recorrido propio, Rubén Pellejero y Juan Díaz Canales, ni qué podrían sacar de ello. Si lo hacían mal, su descrédito sería parejo a la inquina que experimentaríamos todos los seguidores de Pratt y de Corto. Y digo seguidores y no aficionados porque esto, amigos, es una secta. Si lo hacían bien, tampoco podrían brillar con el éxito de tan titánico esfuerzo. Su mérito consistiría en mostrar correctamente aprendida una lección, y poco más; nunca podrían contentar al sector fanático con un sucedáneo, un subproducto vicario de Pratt, un pastiche de Corto Maltés.

No sería la primera vez que ocurre. Los holmesianos, otra religión que también profeso, no sabríamos ya vivir sin pastiches. Los mejores pastiches de Sherlock Holmes pueden ser tolerados y aceptables, todo lo más, en su ejercicio de mímesis, sin aspirar a medirse con el canon (si bien hay pastiches objetivamente mejores que algunas de las aventuras originales). Los malos pastiches —hay infinitos— son invariablemente juzgados con crudelísimo rigor. Igualmente ocurre con los pastiches de Los tres mosqueteros dumasianos, y no me refiero a las películas, generalmente poco inspiradas (con excepción de las de Richard Lester, asunto que me pide detenimiento, reflexión y artículo aparte).

Ahora bien, un buen pastiche no es una simple imitación. El pastiche —cuando se hace bien— es un acto de amor fou y humildad benedictina. Supone la renuncia a la originalidad en pro de la imitación. Exige ceñirse a los logros de otro, para intentar acercarse al modelo sin esperar superarlo. Implica supeditarse a una regla estricta sin cuestionarla. Jugar el juego de la creación sin crear nada, solo aspirar a recrear lo ya creado. Es una labor medieval, ardua y miserable, cercana a la falsificación, sin ninguno de los beneficios egoístas de este acto de piratería. Tampoco es una saludable y agradecida influencia, como tantas que se ven en la literatura y en el cómic. Puede ser una trampa para incautos: si se consigue un pastiche cabal y exacto al original, se obtiene un producto superfluo, una redundancia. El pastiche bueno de verdad no se puede quedar en mera repetición, pues el mismo autor original no lo haría.

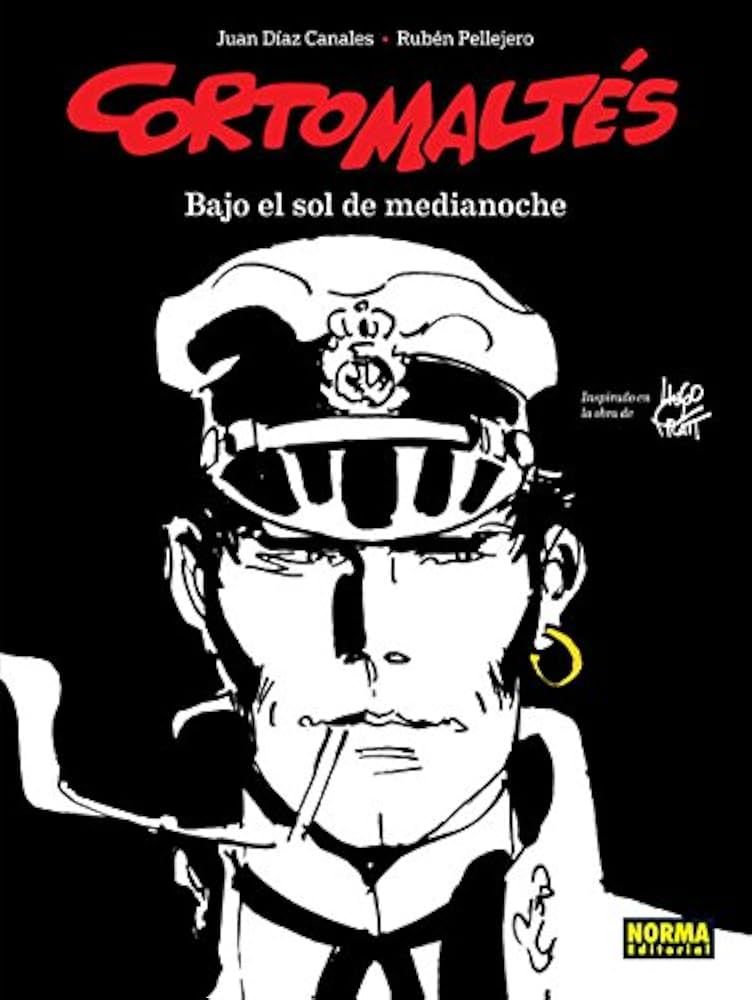

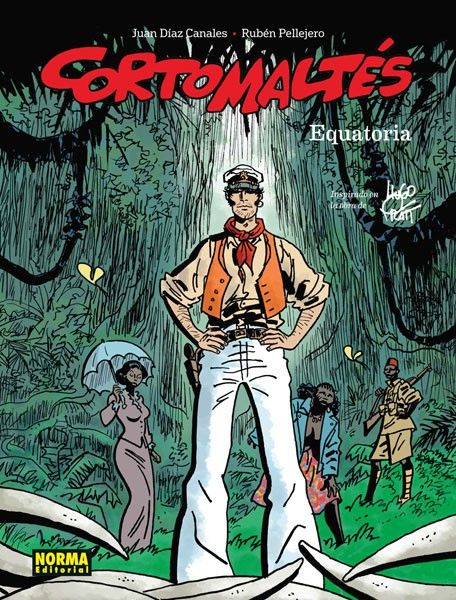

Los nuevos cómics de Corto Maltés son magníficos pastiches. La fidelidad del dibujo alcanza esa anónima grandeza de los artistas de las películas de animación. El guion persigue cierta equidistancia entre los Cortos episódicos, al estilo de Bajo el signo de Capricornio, y los novelescos, como Corto Maltés en Siberia. Genialmente se decanta por mezclar personajes propios de Corto Maltés —el propio Corto, Rasputín, Steiner o Jack London— en un entorno nuevo para Corto Maltés, como por ventura haría el propio Hugo Pratt. Cuenta con reminiscencias o clichés de otras obras de Pratt salpicadas por toda la trama: hay entornos urbanos y salvajes, fieras peligrosas, periplos en barco, referencias cultistas y populares, un tesoro perdido, indígenas nada arquetípicos, oficiales honorables o abyectos, patriotas mezclados con piratas… y también temas muy prattianos (la insurrección contra el hombre blanco o la explotación femenina aparecen en otras aventuras canónicas de Corto). Los ingredientes del plato son conocidos, aunque el guiso es novedoso, distinto y sorprendentemente suculento. Eso es lo que hace bueno un pastiche, y eso es lo que hacía Pratt con Corto Maltés.

Quizá el dibujo sea a veces menos riguroso y más detallado que los del mismo Pratt (excepto cuando se hacía ayudar por otros para representar trenes, aviones u otras máquinas). Las calles y edificios son más tridimensionales y sueltos que los del maestro, lo que no sé si es un demérito o un logro. Empero, los encuadres, la concatenación de planos, la composición de los dibujos son puro Pratt, humildemente Pratt.

Es esta humildad soberbia y exquisita lo que hace tan recomendable el esfuerzo de Rubén Pellejero y Juan Díaz Canales. He aprendido muchas cosas sobre Hugo Pratt leyendo los cómics de estos dos artistas españoles, como he aprendido algunas claves de un buen pastiche. Un buen pastiche no es tan solo una fiel imitación complaciente. Es una indagación profunda sobre la técnica, sobre la forma, sobre los temas de la obra venerada. Es un acto de amor sin reservas y a la vez también es la prueba de la inmortalidad. Cuando la obra trasciende a quien la creó y se convierte en una entidad independiente y susceptible de ser compartida por sus devotos, ahí se traza la frontera. Ahí se halla el inicio abierto de la eternidad.

- Todas las imágenes se corresponden con los cómics de Pellejero y Díaz Canales, y se han tomado de espacios publicitarios para no vulnerar ningún copyright. De haber incurrido en algún error, ruego a la editorial que me lo indique para corregir la publicación.

- En 2025 se cumplen 30 años del fallecimiento de Hugo Pratt, lo que anoto aquí para sugerir que no se pase la efemérides sin algún fasto, exposición o justo homenaje al gran maestro de la aventura.

Una respuesta a “Corto Maltés y la grandeza del pastiche”

[…] Corto Maltés y la grandeza del pastiche […]

Me gustaMe gusta